|

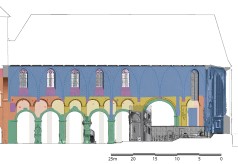

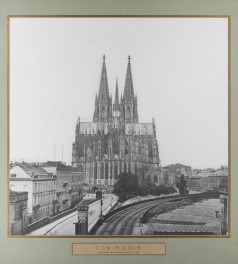

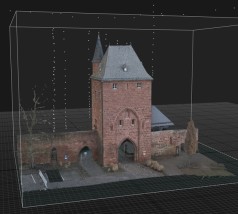

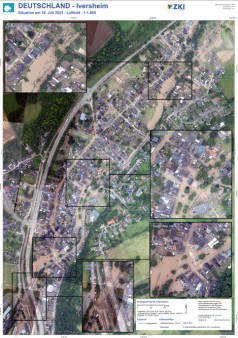

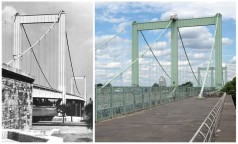

Salze sind für die Schadensentwicklung an Baudenkmälern ein wesentlicher Faktor, da sie nicht nur unschöne Ausblühungen verursachen, sondern über den Kristallisationsdruck die Bausubstanz zermürben und zerstören können. Die dabei stattfindenden Prozesse zu verstehen ist daher eine wichtige Grundlage, um Situationen einschätzen und Konzepte entwickeln zu können. In einem zweitägigen Workshop/Tagungsformat vom 26. – 27. September 2024, ausgerichtet vom Verein "Salze im Kulturgut e.V.", der TH Köln, Cologne Institute of Conservation Sciences (CICS) und dem LVR-ADR, widmeten sich Wissenschaftler*innen, aber auch Fachleute aus Restaurierung und Denkmalpflege dieser Thematik und berichteten über neue Erkenntnisse zum Verhalten von Ionengemischen bei unterschiedlicher Feuchte und Temperatur und über Erfahrungen aus der Umsetzung von Konzepten im Umgang mit salzbelasteter Bausubstanz an denkmalgeschützten Bauten. Veranstaltungsort war die TH Köln, CICS, Campus Südstadt. Nach Grußworten von Prof. Dr. Peter Kozub, TH Köln, Christoph Schaab vom LVR-ADR und Prof. Dr. Michael Steiger, Universität Hamburg, moderierte Prof. Dr. Brüggerhoff den am ersten Tag der Veranstaltung stattfindenden Workshop. Dr. Anja Diekamp, Universität Innsbruck, erläuterte Grundlagen zur Herkunft, Zusammensetzung und Eigenschaften löslicher Salze und legte dabei einen Schwerpunkt auf Hygroskopizität, Hydratationsvorgänge und das komplizierte Verhalten von Magnesium in aus Dolomitkalk gebrannten Bindemitteln historischer Mörtel. Prof. Dr. Steffen Laue, FH Potsdam, referierte anschließend zur Wechselwirkung verschiedener Salze im Zusammenhang mit den wechselnden Klimabedingungen an und in Gebäuden. Schwerpunkt bildete dabei das Verhalten von Kaliumnitrat und dem stark zerstörerischen System Mirabilit/Thenardit bei einer Belastung mit Natriumsulfat. Dr. Hans-Hermann Neumann, Bausachverständiger aus Hamburg, befasste sich anschließend mit dem Thema Probenentnahme und den Rahmenbedingungen, die eine aussagekräftige Auswertung ermöglichen, gefolgt von Dr. Amelie Stahlbuhk, Universität Hamburg, die den Weg von der Probe zum Analyseergebnis und dessen Interpretation beschrieb. Anschließend stellte sie das Programm Ecos/Runsalt vor, mit dem das Verhalten vieler Ionengemische in Bezug auf die daraus potenziell auskristallisierenden Salze bei wechselnder Temperatur und relativer Luftfeuchte prognostiziert werden kann. Die Teilnehmenden des Workshops hatten dabei Gelegenheit, das Programm ausführlich zu testen und zahlreiche Beispiele durchzuspielen. Dr. Frank Schlütter, Mineraloge, ehemals MPA Bremen, stellte anschließend die Konzeptfindung für einen stark mit Natriumchlorid und Nitraten ("Stadtsalze“) belasteten mittelalterlichen Keller im Kronenkonvent Lübeck vor, Teil des Welterbes, der zu einer Mensa umgenutzt wurde und dessen Salzbelastung durch eine Klimatisierung der in Ziegeln gewölbten Räume weitgehend unter Kontrolle gebracht werden konnte. Der erste Tag der Veranstaltung klang mit einer Mitgliederversammlung von "Salze im Kulturgut e.V.“ und einem gemeinsamen Abendessen aus. Der folgende Tag, moderiert von Prof. Dr. Paul Bellendorf, Universität Bamberg, widmete sich Beispielen zum Umgang mit salzbelastetem Kulturgut aus der Praxis. Mira Wurth und Kathrin Bommes, Restauratorinnen der Dombauhütte Köln, stellten die Problematik der Salzbelastung und deren Folgen für Konservierung oder Austausch am Schlaitdorfer Sands tein und verschiedenen Stubensandsteinen aus der Stuttgarter Gegend am Strebewerk aus dem 19. Jh. vor, gefolgt von einem Bericht von Andreas Schretthauser über das an der Universität Innsbruck angesiedelte SaltAR-Projekt, das sich grundlagenwissenschaftlich mit der Sulfatbelastung historischer Wandmalereien und Stuckdekorationen aus Dolomitkalk in Nord-, Südtirol und Oberitalien befasst. Susanne Kaun vom Norwegian Institute for Cultural Heritage Research (NIKU) in Oslo referierte über die durch Salze verursachen Schäden an den Wandmalereien des frühen 20. Jh. im Emanuel Vigeland Mausoleum in Oslo und den mittelalterlichen Wandmalereien der Kirche von Tingvoll in der Provinz Møre og Romsdal und Ansätze zu deren Konservierung. Dr. Jürgen Frick, Universität Stuttgart, stellte die Technologie zur Detektion von durch Salze verursachter Feuchteaufnahme mittels Streufeld-Kernspinresonanz vor und zeigte Anwendungsbeispiele an römischen Wandmalereien in Ostia. Abschließend stellten Steffen Laue und Christoph Schaab die Krypta von St. Maria im Kapitol in Köln in baugeschichtlicher Hinsicht und unter dem Aspekt der dort existierenden, gravierenden Belastung mit bauschädlichen Salzen und deren Auswirkung im Zusammenspiel mit Luftfeuchte- und Temperaturwechseln vor. Seit 1992 in einem Forschungsprojekt des damaligen Bundesministeriums für Forschung und Technologie ausführlich untersucht, werden dort seit 2004 Maßnahmen zur Salzreduzierung und insbesondere zur Klimatisierung auf eine Luftfeuchte von dauerhaft oberhalb 70% r. F., der Gleichgewichtsfeuchte des dort vorherrschenden Salzsystems aus vorwiegend Natriumchlorid und Natriumnitrat durchgeführt, deren Erfolge sich zwischenzeitlich in einem nahezu zum Stillstand gekommenen Schadensfortschritt zeigen. Der Workshop endete mit einer Exkursion in Kirche und Krypta und interessanten Gesprächen und Diskussionen vor Ort.

|

|